Refugiados congoleses amigos de Moïse vivem em condomínio dominado pelo tráfico de drogas

Do alto do segundo andar uma voz feminina retumba em lingala, um dos principais dialetos da República Democrática do Congo. “Ela está comemorando, gritou que pegaram os assassinos”, traduz de pronto Chadrac Kembilu, de 26 anos. Primo de Moïse Mugenyi Kabagambe, espancado até a morte em um quiosque na Barra da Tijuca, o rapaz mora há três meses no conjunto habitacional Haroldo de Andrade, em Barros Filho — um empreendimento erguido dentro do programa “Minha casa, minha vida”, mas onde quem dá as cartas é o tráfico de drogas. No condomínio vivem cerca de 40 refugiados que fugiram da guerra no país natal, na maior concentração de congoleses na cidade do Rio atualmente. Ali, o lingala e o francês, outra língua nativa da nação africana, se misturam com naturalidade ao português.

— Imagine você ser brasileiro e, tendo que viver em outro país, passa por um lugar e ouve uma batida de funk, pessoas falando o seu idioma. Ajuda a se sentir em casa. E se sentir pelo menos um pouco em casa, para nós, é fundamental — conta Moises Ereka, de 27 anos, os últimos oito como refugiado no Brasil, em meio ao som alto de uma animada rumba congolesa, ritmo popular em toda a África e considerado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Era em busca de se sentir em casa que Moïse seguia regularmente para o ponto de encontro congolês, um pequeno coreto entre três blocos nos fundos do conjunto, a poucos metros de uma boca de fumo. Embora morasse com a mãe em Madureira, as visitas ao primo eram constantes e acompanhadas de encontros calorosos, uma marca dos congoleses — conhecidos por, apesar dos sucessivos percalços, estarem sempre bem vestidos em eventos sociais, pelos abraços efusivos até em recém-conhecidos e pela dança desenvolta e animada. Foi na “pracinha”, como os refugiados chamam o local, que Moïse, de camisa branca e boné de grife, passou sua última noite de réveillon.

— Ele ficou no churrasco, era muito bom nisso. E ajudava todo mundo por aqui; era querido também pelos brasileiros. E, se discutisse com você por qualquer motivo, em dez minutos já estava pedindo perdão — lembra Audrey Mbuyamba, de 36 anos. — Não consegui ver o vídeo (das agressões) duas vezes. Nem cachorro tratam assim.

No Congo, Audrey estudava medicina. No meio do curso, em 2012, teve de deixar o país. Na última década, trabalhou em um frigorífico e em supermercados como auxiliar de expedição, repositor, embalador e auxiliar de produção. Com o agravamento da crise econômica, ficou desempregado.

— A gente vem com uma bagagem intelectual, mas é como se aqui não valesse de nada — lamenta ele, enquanto rabisca frases próprias na contracapa do livro “O poder do agora”, de Eckhart Tolle, um de seus favoritos. “Esses animais raivosos colocaram fogo no nosso paraíso”, diz um dos versos, em francês.

Porta fechada é rotina

A história de Audrey é comum entre os refugiados. Gloire Nsungadi, de 35 anos e há nove no Brasil, é formado em hotelaria no Congo. Tal qual o amigo, ele nunca conseguiu um emprego na área e atualmente trabalha como ajudante de entrega na Ceasa:

— Já perdi as contas de quantas entrevistas fiz em hotel, restaurante… E nada. Simplesmente não chamam.

Quando as oportunidades surgem, o peso do racismo se mistura ao da xenofobia. Jean Jacques Kamanda, de 27 anos, os cinco últimos no Brasil, havia recebido um convite para trabalhar em uma lanchonete na Glória. Após descer de um Uber, a música no fone de ouvido e os olhos no celular fizeram com que ele não notasse a aproximação de policiais:

— Quando percebi, já estavam com o fuzil na minha cara. Disse que estava indo para uma entrevista, falei que podia mostrar a conversa com o patrão, mas me mantiveram ali mesmo assim. Quando enfim me liberaram, percebi que travaram as armas de novo. Ou seja, eles estavam prontos para atirar. E assim, por nada, eu me atrasei e perdi a chance.

Rapper desde os 11 anos, ainda no Congo, Jean Jacques escreve músicas em quatro línguas. A composição mais recente presta um tributo a Moïse: “A gente prometeu lutar contra as barreiras do preconceito, mas você se foi sem dar tchau”, lastima um trecho da letra.

Saída e retorno à favela

Chadrac, o primo de Moïse, já havia sido personagem de uma reportagem do GLOBO em junho de 2016, que mostrava a vida de refugiados na favela Cinco Bocas, em Brás de Pina, principal reduto congolês na cidade à época. O custo de vida no local, contudo, passou a subir rapidamente, e a maioria foi migrando para o Haroldo de Andrade — área ainda mais violenta, mas mais barata. De lá para cá, Chadrac chegou a trabalhar como atendente no BioParque, no Cristo Redentor e nas Paineiras, alguns dos principais pontos turísticos da cidade:

— Eu era sempre o único africano, o único refugiado. Ainda bem que havia algum, mas por que tão poucos?

Com os empregos de salário razoável, Chadrac chegou a alugar um pequeno imóvel em São Cristóvão — bem perto da Barreira do Vasco, mas fora da comunidade. Ao ser desligado por conta de cortes em meio à queda de movimento na pandemia, a alternativa foi se juntar aos outros congoleses em Barros Filho, em um retorno ao seio dos compatriotas, mas também às agruras da vida em uma região conflagrada.

Apesar das dificuldades e da perda bárbara do primo — ele ainda não consegue mexer nos pertences de Moïse guardados em seu apartamento —, Chadrac fala com o orgulho de uma conquista recente, que o deixa “um pouco mais brasileiro”. Com o título de eleitor recém-emitido, ele vai poder votar pela primeira vez no país.

— Vários políticos comentaram o que aconteceu com meu primo, lamentaram… Só o presidente (Bolsonaro) é que não. É como se ele fingisse que não houve nada — critica.

Em fuga da guerra

Em 2020, último ano disponível nos dados do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), o Rio foi palco de 565 solicitações de refúgio. O Congo aparece na quarta posição entre as principais nacionalidades, atrás de Haiti, Cuba e Angola. O estado foi o segundo com mais pedidos de guarida feitos por congoleses, com 35, perdendo para São Paulo (72).

Os números do Programa de Atendimentos a Refugiados, da Cáritas-RJ, também ilustram o peso da colônia congolesa fluminense. O país é o terceiro em pessoas auxiliadas pela entidade, com 259 atendimentos em 2021 — um a cada 33 horas, em média. O total é pouco menor do que o de angolanos (282), mas bem atrás dos venezuelanos (1.321), que são alvo de regras especiais do governo brasileiro.

Imerso em uma série de conflitos étnicos e políticos há duas décadas e meia, o Congo viu 6 milhões de cidadãos morrerem devido à guerra. Em 2001, o então presidente, o ex-guerrilheiro Laurent-Désiré Kabila, foi assassinado — uma das rumbas congolesas entoadas na “pracinha” lembrava o crime. O filho de Kabila assumiu o posto, e ali ficou por 18 anos, em mais um capítulo da crise congolesa.

— Meu pai morreu na guerra quando eu tinha 14 anos. Foi quando eu vi que meu país não era para mim. Eles entravam nas casas, assassinavam filhos na frente das mães. Vim para cá tentando escapar disso, e nosso irmão morre daquele jeito. Acho que é a minha primeira grande decepção com o Brasil — desabafa Moises Ereka.

Protesto no quiosque

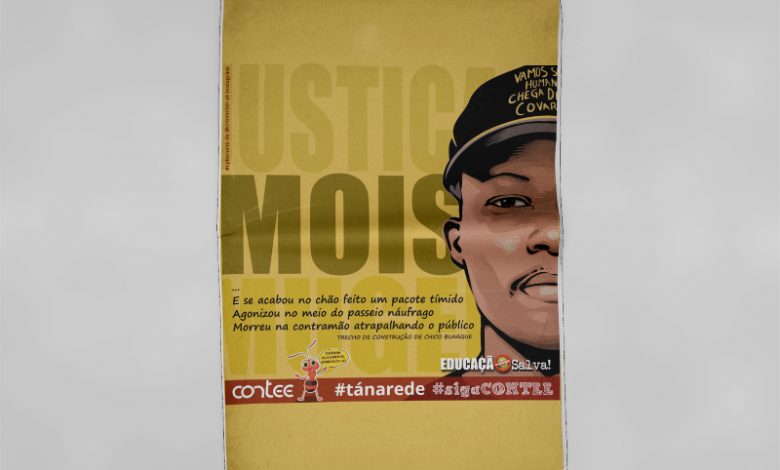

Na manhã deste sábado, a comunidade congolesa no Rio realizou um protesto em frente ao quiosque Tropicália, onde Moïse foi morto. Centenas de manifestantes ocuparam o calçadão. Durante o protesto, as pistas da Avenida Lúcio Costa permaneceram interditadas. Muito emocionada, a mãe de Moise, Ivone, agradeceu a presença de todos:

— Vamos lutar por justiça até o final, obrigado por todo o amor que estão demonstrando ao meu filho.

Um dos irmãos da vítima, Djodjo Magno também declarou sua indignação:

— Que todas as pessoas envolvidas com esse caso paguem pelo que fizeram.

Também na manhã de sábado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que a família de Moïse será a permissionária do Tropicália. O quiosque Biruta, localizado ao lado, deverá ser administrado por alguma entidade ligada ao movimento negro, segundo o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo:

— A ideia é que seja um espaço qualificado, com bom atendimento, não só ligado à gastronomia, mas também para eventos, shows, que tenha toda essa referência da cultura congolesa e africana como um todo. O que aconteceu foi algo brutal, inaceitável, e que não é da natureza do Rio.