Neoliberalismo brasileiro e política de branqueamento

Destruição das políticas públicas, iniciada em 2016, é uma maneira de eliminar direitos das maiorias, pobres e negras. E, em última medida, apagá-las. Como o que se tentou, no século XIX, para “melhorar a raça”, após o fim da escravidão

Por Marcio Pochmann8

O Brasil se encontra diante de substanciais mudanças demográficas, comparáveis, em parte, às transcorridas no final do século XIX, com a passagem para o capitalismo nascente. Naquela época, diante da abolição da escravatura e com 56% da população constituída por não brancos (indígenas, africanos e miscigenados), a elite branca minoritária que dirigia o país optou pelo projeto político do branqueamento da nação.

Ancorado na ideologia eugenista trazida da Europa, o embranquecimento da população brasileira foi praticado por representantes tanto da monarquia como da República. No Congresso Universal das Raças, realizado em 1911 na cidade de Londres, o médico e diretor do Museu Nacional no governo de Hermes da Fonseca (1910-1914), João Batista de Lacerda, uma das principais celebridades da tese do branqueamento racial, apresentou o artigo “Sobre os mestiços no Brasil”, defendendo que a supremacia branca se daria em apenas três gerações.

De fato, ao longo do século XX, o país foi marcado pela majoritária presença branca no total da população, que saltou de 44% do total dos habitantes, em 1890, para 63,5%, em 1940, e 53,7%, em 2000. Assim, como se fosse uma espécie inatacável do patrimônio racial da escravidão, a política do branqueamento praticada pelos governantes avançou para além da questão demográfica.

Durante a fase da modernização capitalista protagonizada pela industrialização e urbanização nacional, a tese do embranquecimento não foi menosprezada. Isso porque à população não branca, excluída das áreas centrais e nobres das grandes cidades, foram reservadas, fundamentalmente, as regiões periféricas, abandonadas, sem infraestrutura e serviços públicos decentes.

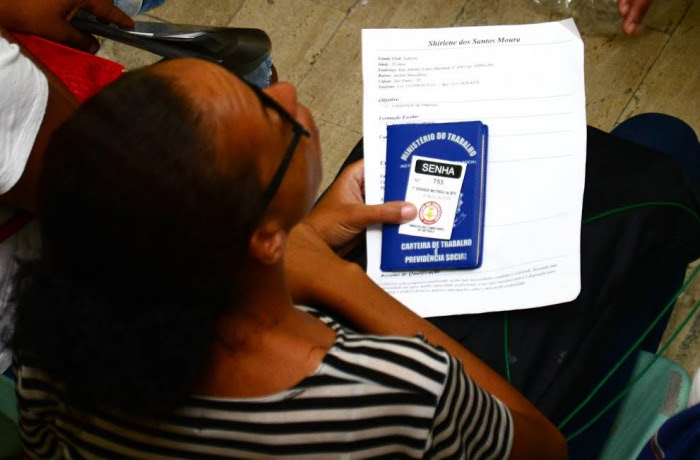

Também no interior do mundo do trabalho, a população não branca, praticamente ignorada do sistema educacional e de formação profissional, permaneceu exposta à intensa concorrência no interior do mercado geral de trabalho. Distante das relações laborais formalizadas, especialmente ocupadas pela parcela branca (postos de mando e alta burocracia pública, empregos no setor privado de níveis médios e superiores), coube à população não branca, em geral, as ocupações sem direitos sociais e trabalhistas, as subocupações precárias e o desemprego.

Tudo isso sem mencionar o descarte posto em marcha pela política do branqueamento em âmbito religioso e cultural. Assim, a propaganda consumista e o entretenimento fundaram-se, sobretudo, em hábitos e normas de vida da elite branca.

Em pleno cenário atual declinante do capitalismo no Brasil, percebido pela desindustrialização e inchamento dos serviços desde 1990, com o ingresso passivo e subordinado na globalização neoliberal, a composição da população nacional passou a mudar consideravelmente. Nas duas primeiras décadas do século XXI, com o avanço das políticas de igualdade racial, a população não branca cresceu mais rapidamente, respondendo, em 2020, por 56,1% do total dos brasileiros. Idêntica à situação verificada no longínquo ano de 1890.

Se projetarmos para a data de 2047, quando o país poderá alcançar a sua maior população absoluta (estimada para 233,2 milhões de habitantes), a presença do segmento branco deverá se equiparar a cerca de 1/3 do total dos brasileiros. Ou seja, em patamar abaixo do registrado no primeiro censo demográfico realizado no país, em 1872, quando ainda predominava a escravidão.

Talvez seja por isso que desde a implantação do programa “uma ponte para o futuro”, após o golpe que retirou a presidente Dilma em 2016, a população não branca se tornou foco de grande parte do mal produzido pelas políticas governamentais. Nada mais simbólico que a foto inaugural do governo Temer com somente o registro de homens brancos ou dos representantes do governo Bolsonaro contrários às ações antirracistas.

A retomada recente do Estado pela elite branca tem sido fundamental para a adoção de um conjunto de políticas públicas contrárias à população não branca. A começar pela justificativa de que o Estado gastaria demais com políticas sociais, justamente aquelas que atendem mais aos pobres, majoritariamente constituídos por não brancos no Brasil.

O desembarque dos pobres do orçamento governamental se afirmou com a aprovação da Emenda Constitucional 95, publicada em 2016, que congelou o gasto público não financeiro por 20 anos. Com o avanço das políticas de cortes e bloqueio nas despesas públicas, as ações de promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo, por exemplo, foram reduzidas em 70%, somente no ano de 2019.

Com isso, os pobres têm sido os mais atingidos negativamente pela contenção dos recursos do Estado e o desmonte de políticas públicas. Como se sabe, a população não branca responde por 4/5 dos mais pobres da nação, enquanto 70% dos mais ricos do país são brancos.

Por força disso, a população não branca sofre as consequências do desemprego, das mortes pela pandemia, do esvaziamento da educação. Entre os que não têm emprego ou estão subocupados, os negros são maioria, assim como a maior parte entre as vítimas de homicídio, e compõem quase 2/3 da população carcerária do país.

A população periférica, por morar e trabalhar em condições precárias, sai de casa para garantir o ganha-pão e utiliza o transporte público inadequado. Por estar mais exposta à infecção viral, a população não branca tem morrido mais pela covid-19.

Após ter alcançado, pela primeira vez, a condição de parcela majoritária no ensino superior público brasileiro, os estudantes não brancos voltaram a retroagir no tempo, com perdas de vagas nas universidades. Nos poderes executivo, legislativo e judiciário da República, a população branca segue sendo majoritária.

Marcio Pochmann é economista, pesquisador e político brasileiro. Professor titular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Foi presidente da Fundação Perseu Abramo de 2012 a 2020, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2007 e 2012, e secretário municipal de São Paulo de 2001 a 2004. Concorreu duas vezes a prefeitura de Campinas-SP (2012 e 2016). Publicou dezenas de livros sobre Economia, sendo agraciado três vezes com o Prêmio Jabuti.