Por Táscia Souza

“Nesse país uma mãe feliz é uma mãe que sabe onde estão enterrados seus filhos.

Uma mãe feliz é uma mãe que pode tomar conta à vontade de uma tumba e que tem certeza de que nessa tumba se encontra o corpo de seu filho, e não um cadáver encontrado ao acaso.

Uma mãe feliz é uma mãe que pode chorar o quanto quiser ao lado da tumba que abriga as ossadas de seu filho, e não de um outro qualquer.”

O trecho é da peça A palavra progresso na boca de minha mãe soava terrivelmente falsa, do dramaturgo romeno Matéi Visniec, politicamente asilado na França. Poderia, no entanto, dizer muito sobre o Brasil. Centenas de mães, neste País, não sabem onde estão enterrados os corpos de seus filhos. Neste País, centenas de mães e pais, esposas e maridos, filhos e sobrinhos, avós e netos não sabem sequer se os corpos de seus parentes mortos foram um dia sepultados. Não só neste País, aliás. Milhares permanecem emparedados no desconhecimento na Argentina, no Chile, no conjunto da América Latina.

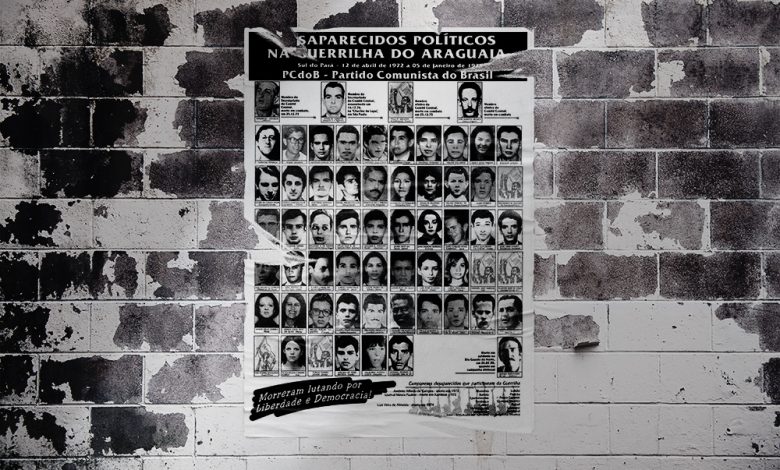

Essas mortes foram caladas e consentidas, neste País, na ditadura civil-militar que governou de 1964 a 1985 e que, de 1969 a 1974, viveu seu período considerado mais sombrio, marcado por extrema censura, perseguição política, cassação de direitos civis, torturas — tanto em órgãos policiais oficiais quanto em centros de repressão clandestinos —, assassinatos, ocultações de cadáver. Mortes que permaneceram caladas pelo Estado brasileiro durante muito tempo, mesmo após a reabertura política e que, portanto, foram por ele consentidas. Entre elas, as de 59 guerrilheiros do Araguaia cujos corpos, “desaparecidos”, jamais puderam ser devidamente sepultados por suas famílias.

Aqui (não) jaz

Vali-me das palavras de Visniec como epígrafe da minha teses de doutorado em Estudos Literários, defendida em 2017 na Universidade Federal de Juiz de Fora e transformada no livro Aqui (não) jaz: o trágico e os mortos sem sepultura da ditadura civil-militar brasileira, lançado no início do ano passado pela Editora UFJF. A Guerrilha do Araguaia, cujo primeiro confronto completa 50 anos neste 12 de abril, está lá. A guerrilha e, especificamente, o guerrilheiro Cilon Cunha Brum, um dos personagens trágicos da minha pesquisa, executado dois anos depois, em 1974, depois de se render. A escritora Liniane Haag Brum, autora da obra Antes do passado: o silêncio que vem do Araguaia, descreve-o como um “fogo-fátuo”: “Tio Cilon me acompanhou desde sempre. Era alto, magro, cabelo preto e liso, repartido ao lado. Tão bonito. Meu padrinho era lindo. Pena que quando eu nasci ele desapareceu”.

No doutorado, fiz da Antígona de Sófocles chave de leitura para o luto inconcluso dos parentes de desaparecidos políticos. Há uma anedota curiosa sobre Sófocles nos anais — ou no folclore — da ditadura civil-militar brasileira. Foi registrada por Sérgio Porto, sob o pseudônimo Stanislaw Ponte Preta, em seu Febeapá — Festival de Besteiras que Assolam o País. Diz Ponte Preta que, na estreia de determinada tragédia sofocliana no Teatro Municipal de São Paulo, agentes do Dops (Departamento de Ordem Política e Social) compareceram para prender, por subversão, o dramaturgo grego, falecido em 406 a.C.

A peça em questão era Electra, mas bem poderia ser Antígona, dado que o principal elemento trágico do texto, isto é, a interdição do luto, desenrolava-se como enredo funesto também fora do palco, nas ruas de São Paulo, nas prisões do Rio de Janeiro, no meio da floresta amazônica no Araguaia, em todo o Brasil.

Nessa trama trágica, o episódio envolvendo o Araguaia é um dos mais covardes. De um lado, uma esquerda armada, pertencente aos quadros do PCdoB, que cria na possibilidade de desencadear uma revolução socialista no País a partir do campo e da selva; de outro, uma ditadura civil-militar que acreditava que a revolução socialista pudesse ser mesmo uma ameaça a caminho. Nesse choque não de sete chefes contra Tebas, mas de 5 mil militares contra cerca de 80 guerrilheiros, não houve tempo nem chance para juntar os mortos. Memórias foram sepultadas junto com os corpos largados e sumidos na floresta.

“Mais, Simão não disse”

O gaúcho Cilon, estudante de economia da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), teve seu último contato com a família no batizado da sobrinha e afilhada Liniane, antes de revelar aos irmãos que estava sendo perseguido e partir para os recônditos do Brasil, a fim de tomar parte na guerrilha organizada pelo PCdoB. Morreu lá, como tantos outros, assassinado por uma ofensiva militar que, guardadas as devidas proporções, parece encontrar eco no esfacelamento de Canudos, quando, em quatro expedições, cada vez maiores e mais armadas, mais de 10 mil soldados da Primeira República foram enviados para dizimar os sertanejos e seu povoado. De forma semelhante, militantes comunistas não foram simplesmente mortos em combate; foram desbaratados, aprisionados e executados à queima-roupa, mesmo depois de terem se rendido.

Nem o livro Os arquivos secretos da guerrilha, de Thaís Morais e Eumano Silva, traz muitas informações sobre o guerrilheiro, conhecido pelos codinomes Simão ou Comprido. Ele não estava entre os principais comandantes nem entre os que mais se relacionavam com os camponeses locais, de modo que sua lembrança se torna ainda mais baça. A maior parte das informações sobre sua atuação estão reunidas numa única página:

“Em uma das passagens por Xambioá, o soldado Adolfo da Cruz Rosa conheceu o guerrilheiro Simão, preso pelos militares. O esquerdista andava solto pela base das Forças Armadas montada nos arredores da cidade. Sem algemas, mas vigiado, bombeava água para o acampamento por ordem dos comandantes. Alto, branco, Simão estava com Osvaldão [Osvaldo Orlando da Costa, um dos primeiros guerrilheiros a chegar à região e um dos principais integrantes da Guerrilha do Araguaia.] na refrega em que morreu o cabo Rosa. Havia dúvida sobre quem deu o tiro fatal. Colegas estimulavam Adolfo a matar o comunista e vingar a morte do irmão. O soldado dizia que considerava a ideia um absurdo. Adolfo e Simão conversaram várias vezes. Uma vez, o irmão do cabo Rosa quis tirar a dúvida.

‘Você matou meu irmão?’

‘Não, não fui eu.’

Mais, Simão não disse. Perguntado sobre a responsabilidade de Osvaldão, nada respondeu. O tempo passou. Um dia, ao voltar de uma missão, Adolfo percebe a ausência do preso. Alguém diz que foi levado para Brasília. Mentira. Simão, indefeso, foi morto na mata.”

Somente em outubro de 2015, 41 anos depois da morte de Cilon, o major do Exército Sebastião de Moura, conhecido como Curió, depôs à Justiça Federal em Brasília e confessou ter matado o jovem gaúcho, juntamente com o guerrilheiro Antônio Castro. O major, já na reserva ao prestar o depoimento, afirmou que os prisioneiros haviam tentado escapar e que, por isso, ele atirou. A versão, contudo, é contestada por testemunhas, segundo as quais os militantes foram sumariamente executados.

Ainda segundo Curió, ele ordenou que capatazes enterrassem os corpos numa pequena propriedade rural a cerca de 50 quilômetros do local do assassinato. Outra testemunha, porém, alega que os corpos de guerrilheiros mortos eram incinerados de modo a não deixar rastros.

Rastros não foram mesmo deixados.

***

Post scriptum/ post mortem

Major Curió foi recebido com honras no Palácio do Planalto, em 2020, pelo próprio presidente da República. O mesmo Bolsonaro que, em 2016, homenageou outro torturador durante a votação do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e não saiu preso do plenário da Câmara. O mesmo Bolsonaro que, sobre o Araguaia e os lutos/lutas intermináveis pelos “desaparecidos”, tirou foto ao lado de um cartaz segundo o qual “quem procura osso é cachorro”.

Em meio a desmemórias, até hoje me pergunto: onde está o Amarildo?

A palavra progresso na bandeira do meu País também soa terrivelmente falsa.

*Táscia Souza é jornalista da Contee