Quando um império em declínio recorre à força para conter o mundo multipolar

A história demonstra que o imperialismo avança quando encontra resignação social. A captura militar de um chefe de Estado e a pretensão aberta de organizar a transição de poder em países que “pensam diferente” não são desvios pontuais

por Flaviano Cardoso*

O sequestro militar do presidente Maduro como ato imperialista inaceitável na América Latina – um precedente perigoso e uma ameaça à paz que exige resposta imediata

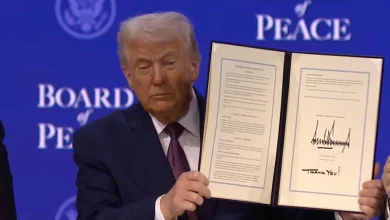

Quando a força se impõe sobre o direito, a soberania deixa de ser princípio e passa a ser concessão. O sequestro militar de um chefe de Estado em exercício, acompanhado da declaração de “administração” externa de um país soberano, marca uma ruptura aberta com a ordem internacional. Ao invocar a Doutrina Monroe e anunciar tutela política e energética, Donald Trump não apenas desafia normas centrais do sistema multilateral; tenta substituí-las por uma lógica de dominação explícita. A gravidade do gesto explica a reação convergente de Brasil, China e Rússia – três pilares do mundo em transição multipolar – que qualificaram o episódio como precedente perigoso e ameaça à paz.

A posição do Brasil, reafirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recoloca no centro princípios constitutivos da diplomacia contemporânea: soberania, não intervenção e solução pacífica de controvérsias. Ao advertir que a normalização desse ato abriria um ciclo de insegurança, o Brasil não defende governos; defende limites. Limites sem os quais Estados médios e periféricos tornam-se alvos permanentes de ações arbitrárias. A mensagem é direta: aceitar o sequestro de um presidente e a tutela externa de um Estado equivale a tornar qualquer país vulnerável amanhã.

A condenação da China foi inequívoca ao classificar a intervenção como ameaça à paz regional e internacional. Pequim apontou o risco sistêmico da normalização da força: quando soberanias e contratos podem ser anulados por decisões militares unilaterais, desaparece a previsibilidade mínima que sustenta cooperação, investimentos e estabilidade. Não se trata apenas da Venezuela; trata-se da destruição do chão comum sobre o qual o mundo multipolar pretende se erguer.

A Rússia, por sua vez, sublinhou a violação do direito internacional e o perigo de escalada. Ao lembrar que apenas o Conselho de Segurança pode autorizar o uso da força, Moscou reafirmou um princípio decisivo: o direito internacional não pode ser seletivo. Quando uma potência se arroga exceções, enfraquece não só o alvo imediato, mas o edifício jurídico que contém a generalização do conflito.

Essa convergência ganha densidade histórica quando inserida no arco longo do imperialismo norte-americano no pós-Vietnã. A partir dos anos 1970, Washington não abandonou a intervenção; reorganizou-a. À guerra aberta sucederam-se operações diretas e indiretas: golpes apoiados nas sombras, sabotagens econômicas, guerras por procuração, invasões “humanitárias”, sanções como armas de cerco. Da América Central ao Oriente Médio, da Ásia ao Caribe, repetiu-se o padrão: quando um país ou um projeto político se mostra disfuncional aos interesses estratégicos do centro, a pressão se intensifica até a ruptura. O caso chileno, com a derrubada violenta do governo de Salvador Allende, permanece como memória traumática continental; o episódio atual é o mais grave desde então – com a diferença inquietante de que, agora, a força estrangeira se apresenta abertamente como poder administrador.

No século XXI, essa lógica tem efeitos corrosivos adicionais: ela anula ou bloqueia iniciativas de paz e esvazia o multilateralismo. Na guerra da Rússia-Ucrânia, o campo do possível é estreitado por escaladas e vetos cruzados; em Gaza, a repetição de vetos a cessar-fogo imediato normaliza o massacre e prolonga a catástrofe humanitária. Não se trata de atribuir causalidade única, mas de reconhecer um fato estrutural: o poder desproporcional de moldar agendas, vetar consensos e impor exceções mina a credibilidade das soluções coletivas. Quando esse poder culmina em intervenção armada aberta – como agora na Venezuela – o recado ao sistema internacional é brutal: a pluralidade política pode ser tratada como delito geopolítico.

Nesse cenário, a voz do México reforça o alerta regional. Ao afirmar que a relação com os Estados Unidos deve ser de cooperação, não subordinação, a presidenta mexicana recoloca a América Latina como zona de paz e rejeita a transformação do continente em espaço administrável por força externa. Brasil, México, China e Rússia convergem, por linguagens distintas, num ponto essencial: não é possível construir um novo polo global estável se intervenções militares abertas voltarem a ser método ordinário de política externa.

Sob uma leitura materialista, o movimento é conhecido: quando a valorização do capital enfrenta limites, a coerção reaparece como mediação direta. A linguagem muda – “transição”, “administração”, “reconstrução” –, mas o conteúdo permanece. O custo humano também: militarização da vida, trauma coletivo, colapso institucional. Soberania não é abstração jurídica; é condição de vida e de saúde social.

Diante disso, a Organização das Nações Unidas não pode hesitar. A exigência que emerge é de resposta imediata, firme e plurilateral que reafirme a Carta da ONU, a proibição do uso da força e a integridade territorial dos Estados. O silêncio institucional transformaria abuso em precedente e exceção em regra – empurrando o mundo para um clima de insegurança permanente.

A resposta, contudo, não se esgota na diplomacia. A história demonstra que o imperialismo avança quando encontra resignação social. A captura militar de um chefe de Estado e a pretensão aberta de organizar a transição de poder em países que “pensam diferente” não são desvios pontuais: são a declaração explícita de um método. Se tolerado, nenhum país estará fora de risco. Por isso, a reação precisa ser institucional e popular: popular no sentido da organização cívica, pacífica e massiva que sustenta o direito quando ele é atacado.

Não se trata de defender governos, mas de defender o direito dos povos à autodeterminação sem ameaça militar externa. Trata-se de afirmar que a soberania não é mercadoria, que a paz não é retórica e que a força não pode substituir o direito. A história julgará este momento. Ou o mundo reage, reafirmando que o sequestro de Estados não será tolerado, ou aceita ingressar em uma nova era de insegurança permanente. Diante desse limiar, a passividade não é opção.

Flaviano Cardoso é advogado humanista, bancário da Caixa Econômica Federal e ativista global